Auf einen Klick: Der lange Schatten der Französischen Revolution // Was macht Bewegungen „sozial“? // Streitfall Bauernkrieg // Damals wie heute: der „Erfahrungszusammenhang“ // Potential bleibt ungenutzt

Auch ohne bisher eines geschrieben zu haben, darf man vermuten: Es ist wohl nicht leicht, Sachbücher vorzustellen. Schon gar nicht vor einem Live-Publikum, dessen Sitzfleisch sich nicht endlos strapazieren lässt. Und wenn das eigene Buch vorzustellen ist, ist es vielleicht noch schwerer.

Um dem Inhalt, den man so gut kennt, gerecht zu werden, läuft man Gefahr, sich im Klein-Klein des Themas zu verirren und das große Ganze sowie mögliche Diskussionspunkte aus dem Blick zu verlieren. Schnell ufert es aus, ist die Zeit dahin. Um die eigentliche Sache ist es dann oft schade. Das kann selbst in dem Fall passieren, wenn Vorstellende über reichlich Expertise und Erfahrung verfügen.

Gemeinsam gegen Rechts

Das war vergangenen Donnerstag zu beobachten, im Württembergischen Kunstverein am Stuttgarter Schlossplatz. Dort war die Soziologin Annette Ohme-Reinicke zu Gast, mit ihrem 2025 im Schmetterling Verlag erschienenen Buch Soziale Bewegungen: Ursprünge und aktuelle Formen.

Geladen hatte das lokale Bündnis „Gemeinsam gegen Rechts“, in dem auch Ohme-Reinicke Mitglied ist. Die Autorin hat an der Universität Stuttgart gelehrt und unter anderem zu Protestbewegungen publiziert, besonders im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt „Stuttgart 21“.

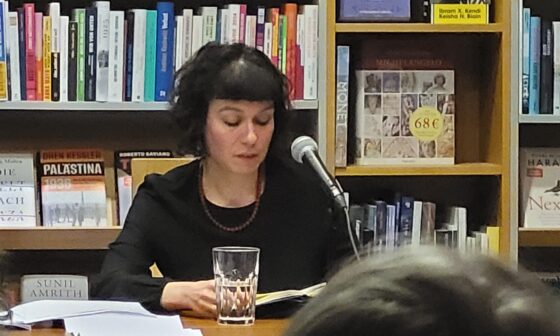

Moderiert wurde die Buchpräsentation von Nisha Toussaint-Teachout. Die studierte Philosophin und Queerfeministin hat die Stuttgarter Sektion der Klimagerechtigkeitsbewegung „Fridays for Future“ mitgegründet und ist aktivistisch tätig.

Der lange Schatten der Französischen Revolution

Eigentlich sind das gute Voraussetzungen für einen interessanten Abend. Theorie trifft auf Praxis, Uni auf Straße. Das Thema brennt ohnehin. Soziale Bewegungen sind eine hochaktuelle und immens wichtige Sache. Angesichts der Klimakatastrophe und sich faschistisierender Regierungen im Westen hängt, das lässt sich schon so pathetisch sagen, das Überleben der demokratischen Welt maßgeblich vom Erfolg sozialer Bewegungen ab.

Dieser Bedeutung des Themas wurde die Veranstaltung jedoch nicht in Gänze gerecht. Zumindest nicht so, wie die Lektüre des Buches hoffen lässt. Das nämlich ist lesenswert, vor allem wegen einer streitbaren These, um die es gleich noch gehen wird und die im Zentrum der Veranstaltung hätte stehen können. Dass sie dort nicht stand, daran hat, wenn man so will, die Französische Revolution (1789-1799) mit Schuld. Ihr ideengeschichtlicher Schatten ist lang, er lag am Donnerstag auch über dem Württembergischen Kunstverein.

Sicher, die Französische Revolution ist für Ohme-Reinickes Ansatz zentral. In der Argumentation des Buches ist sie der wichtigste Bezugspunkt; um sie geht es direkt zu Beginn. Von sozialen Bewegungen lässt sich heute vor allem deswegen sprechen, führt die Autorin aus, weil der Begriff „sozial“ damals geformt und zu einem Buzzword wurde, das die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte ideengeschichtlich prägen sollte. Bis heute. Und das ist gut so.

Während der Buchpräsentation aber hätten der Französischen Revolution und ihrer Vorzeit eine weniger prominente Rolle zukommen können. Und weil auch die Darstellung der Arbeiter*innenbewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts Zeit fraß, fielen aktuellere Protest- und Bewegungsformen, wie die Occupy- oder die Klimabewegung, eher hinten runter.

Die Bedrohungslage

Das hätte nicht so sein müssen. Nisha Toussaint-Teachout und Annette Ohme-Reinicke hätten die Lesung stärker als Gespräch konzipieren können, das sich auf wichtige (vor allem gegenwartsrelevante) Thesen des über 300 Seiten langen Buches fokussiert.

Stattdessen hatte es stellenweise etwas von einer universitären Vorlesung, die historische Details beleuchtet. Das muss nicht schlecht sein, und wird Teilen des Buches auch gerecht, war für den Abend aber unpassend. Manches, das mehr im Zentrum hätten stehen können, fand nur im Anriss statt. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wenn nicht gar Bedrohungslage, hätte sich eine andere Schwerpunktsetzung angeboten.

Was macht Bewegungen „sozial“?

Die hätte zum Beispiel darin bestehen können, die vielleicht wichtigste und diskutabelste These des Buches ins Zentrum der Veranstaltung zu rücken. Eine These, mit der Ohme-Reinicke womöglich auch zu Talkshows eingeladen werden könnte, weil sie manchen ganz und gar nicht gefallen dürfte. Im Schluss des Buches heißt es, unter Bezug auf die Ideen der Französischen Revolution von universeller und inklusiver Gleichheit und Freiheit aller Menschen:

„Vor diesem Hintergrund ist der Begriff soziale Bewegung normativ zu verstehen: Er bezeichnet Emanzipationsbewegungen und ist von autoritären, totalitären oder rechtsextremen Bewegungen zu unterscheiden. […] Eine ‚rechte soziale Bewegung‘ etwa wäre ein Widerspruch in sich.“

Folgt man dieser Argumentation, wären zum Beispiel die deutsche PEGIDA- oder die US-amerikanische MAGA-Bewegung keine sozialen Bewegungen, weil sie unter anderem rassistisch motiviert sind und damit gegen die Prinzipien von universalistisch-inklusiver Freiheit und Gleichheit verstoßen. Das so deutlich herauszustellen ist, unabhängig davon, ob man dem als Leser*in zustimmt, ein Verdienst des Buches. Darüber hätte am Abend ausführlich diskutiert werden können, hätte es andere Schwerpunkte gegeben.

Streitfall Bauernkrieg

Mehr diskutiert hingegen wurde, dank Nachfragen des Publikums, der Deutsche Bauernkrieg von 1525, der sich dieses Jahr zum 500. Mal jährt. Für Ohme-Reinicke ist er nicht als soziale Bewegung zu kategorisieren, weil er einen expliziten Gottesbezug hatte und das damalige Widerstandshandeln christlich legitimiert wurde.

Der Faktor „Religion“ verhindert hier also eine Einordnung des Bauernkriegs als soziale Bewegung. Manchen im Publikum schien es schwerzufallen, dieser Argumentation zu folgen. Schließlich lässt sich der Bauernkrieg auch als Sozialrevolution lesen, die gesellschaftliche Machtverhältnisse neu gestalten wollte, blickt man etwa auf die Zwölf Artikel. Vielleicht hilft es, mit akademischer Denke und Typologisierungsliebe vertraut zu sein, um das einordnen zu können und zum Schluss zu kommen: Kann man so machen, muss man aber nicht.

Inwiefern der Ausschluss des Bauernkriegs (und damit implizit auch anderer theologisch motivierter Bewegungen) die Akzeptanz für Ohme-Reinickes Gesamtargumentation erhöht, ist allerdings fraglich.

Damals wie heute: der „Erfahrungszusammenhang“

Bevor dieser Text zu seinem Ende kommt, soll noch kurz ein Aspekt erwähnt sein, der auf der Lesung nicht verhandelt wurde, im Buch aber prominenter stattfindet. Auch dürfte er sehr relevant fürs Heute sein. Es geht um den Begriff „Erfahrungszusammenhang“.

Er taucht etwa auf der Rückseite des Buchcovers auf. Dort ist zu lesen, im Buch, das einen Bogen von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis ins Jetzt spannt, entstehe ein „Bild sozialer Bewegungen als Erfahrungszusammenhang, deren Akteure darum kämpfen, in Freiheit und Gleichheit […] die Welt zu verändern.“

Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man auf Instagram, Bluesky, Mastodon und per Newsletter:

Das wirft die wichtige Frage auf, inwiefern heutige soziale Bewegungen von früheren lernen, inwiefern sie vom hart erkämpften Erfahrungsschatz früherer Widerstandsgenerationen profitieren können. Personell war die Buchpräsentation im Württembergischen Kunstverein gut aufgestellt dafür, diesen Aspekt zu diskutieren. Leider kam es dazu nicht.

Potential bleibt ungenutzt

Festzuhalten ist, dass es Annette Ohme-Reinicke im Zusammenspiel mit Nisha Toussaint-Teachout schon gelang, wesentliche Inhalte von Soziale Bewegungen: Ursprünge und aktuelle Formen zu präsentieren, auch dank kritischen Impulsen der Zuhörer*innen.

Allerdings war die Art und Weise, wie das geschah, nicht optimal. Das Potential der Lesung wurde nicht ausgeschöpft. Mit einem besseren Blick auf die Uhr und thematischer Fokussierung hätte man insbesondere der Gegenwartsrelevanz des Buches gerechter werden können. Die hat es ohne Zweifel, gerade durch die streitbare These, dass rechte Bewegungen keine sozialen Bewegungen sind. ◆

Annette Ohme-Reinicke: Soziale Bewegungen: Ursprünge und aktuelle Formen, Schmetterling Verlag, Stuttgart, 2025.

Kaffeekasse

Sie haben hier etwas gelernt, sich informiert oder unterhalten gefühlt und wollen neuen Texten beim Wachsen helfen? Dann geben Sie uns doch einen Kaffee aus:

Autor