Vor rund einem Jahrzehnt – oder vielleicht ist es noch länger her – habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, zu jedem Buch, das ich gelesen habe, eine kleine Besprechung zu schreiben. Sie dient mir vor allem als Erinnerungshilfe, aber auch als Mittel, mir bewusst zu machen, was ich gelesen habe.

Ich lese Bücher als Autorin und Privatperson, nicht als Feuilletonistin. Meine Kurzrezensionen, wie ich sie unbeholfen nenne, sind daher bloß ungeordnete Gedanken, die ich vor allem für meine Instagram-Follower aufschreibe. Hier auf vliestext finden sie nun auch ein Publikum.

Zuweilen fühlt sich dieser Akt des Nachdenkens und Schreibens wie eine Pflicht an, mit der ich einfach nur „durch“ sein möchte. Zum Glück aber nur zuweilen.

Alle Beiträge der Reihe „Durch!“ finden sich hier.

#11 Sarah Bernstein: Übung in Gehorsam

Auf einen Klick: Mensch ohne Leben // Von Mitmenschen unterworfen // Mysteriöse Andeutungen // Frau als Roboter // Die jüdische Erfahrung

Es gibt nicht selten Momente, in denen ich froh bin, keine professionelle Rezensentin zu sein; froh bin, mir nicht den Anschein geben zu müssen, die Bücher zu verstehen, über die ich schreibe. Denn tatsächlich ist das Ehrlichste, was mir zu Übung in Gehorsam von Sarah Bernstein einfällt: Versteh’ ich nicht.

Im alltäglichen Gespräch mit meiner Beziehungsperson über unsere jeweiligen Tagesaktivitäten berichtete ich regelmäßig, in der Lektüre des „weirden Buches“ weitergekommen zu sein – sie hatte es vor mir gelesen und ebenfalls als „weird“, also seltsam und bizarr, bezeichnet.

Ich möchte dennoch versuchen, auf einige in meinen Augen markante Aspekte von Übung in Gehorsam einzugehen, schon allein deshalb, weil ich mir auch beim miesen und hingeklatschten Passionsbuch von Amelie Nothomb die Mühe einer aufrichtigen Auseinandersetzung gemacht habe (nicht hier, sondern auf Instagram).

Mensch ohne Leben

Wenn ich erklären müsste, warum ich das Buch bizarr finde, höbe meine Antwort vermutlich auf die vielen ungewöhnlichen Überzeichnungen ab. Die Erste begegnet einem bereits auf Seite 1:

„Ich war das jüngste Kind, das jüngste von vielen – mehr als zu erinnern mir lieb ist –, um die ich mich schon als kleines Mädchen kümmerte, noch bevor ich selbst zu sprechen vermochte, und obwohl meine motorischen Fähigkeiten damals kaum ausgebildet waren, wurden sie, meine vielen Geschwister, mir anvertraut.“

Ebenso merkwürdig stilisiert ist auch der titelgebende Gehorsam der Erzählerin. Diese ist derart devot, dass sie ein Mensch ohne Eigenschaften zu sein scheint, ohne eigenen Willen, ohne eigenes Leben, wie es an mehreren Stellen des Romans heißt. Ihr Dasein ist gänzlich darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu befriedigen.

Von Mitmenschen unterworfen

Respekt oder Wertschätzung verdient sie sich dadurch unterdessen nicht, im Gegenteil. Nicht eine Person in ihrem Leben ist ihr gegenüber liebevoll geschweige denn wohlwollend eingestellt, ihre Familie nicht ausgenommen, die sie gerade noch für gut genug hält, um ihren Geschwistern zu Diensten zu stehen. Ausgrenzungserfahrungen gehören zum Alltag der Erzählerin, sei es im familiären Umfeld, in der Schule, im Studium oder im Beruf. Beklagen tut sie sich darüber indes nicht.

„Er lehrt sie, alles aufzugeben, das zur Persönlichkeitsbildung beiträgt, wie etwa das Fällen eigenständiger Urteile oder das Formulieren und Ausleben eigener Bedürfnisse.“

Vielmehr zeigt sie größtmögliches Verständnis für die Abscheu, mit der ihr begegnet wird, und für die Selbstverständlichkeit, mit der ihre Mitmenschen sie unterwerfen. Als das komplette Gegenstück zur Erzählerin erweist sich der Bruder, der die zweifelhafte Gnade zeigt, sie unter – Zitat – „seine Fittiche“ zu nehmen. Er lehrt sie, alles aufzugeben, das zur Persönlichkeitsbildung beiträgt, wie etwa das Fällen eigenständiger Urteile oder das Formulieren und Ausleben eigener Bedürfnisse.

Es ist nicht zuletzt auch ihr Bruder, der sie dazu überredet, in das abgelegene Dorf, in dem er lebt, zu ziehen, um ein Leben als seine Bedienstete zu fristen – Frau und Kind haben ihn kürzlich verlassen. Im Dorf angekommen, überlässt er sie allerdings erst einmal sich selbst, ehe er sie dazu auffordert, den Einheimischen bei ihren alltäglichen Verrichtungen unter die Arme zu greifen.

Mysteriöse Andeutungen

Im Kontakt mit den Bewohner*innen offenbart sich schließlich eine weitere Merkwürdigkeit, die mich dazu veranlasst, das Buch als weird zu bezeichnen. Denn die linguistisch sonst so begabte Erzählerin, die sich als polyglott beschreibt, ist außerstande, auch nur ein Wort der Sprache dieses nicht näher bezeichneten Landes zu sprechen oder sich wenigstens zu merken.

„Spätestens nach der Hälfte der Lektüre entfalten die Andeutungen dann ihre volle Wirkung, und alles erscheint einem nicht nur seltsam, sondern auch notwendigerweise unheimlich.“

Mysteriöse Andeutungen dienen der Autorin weniger als kalkulierter Einstieg in die Lektüre. Vielmehr ziehen sie sich wie ein roter Faden durch den gesamten Text, ohne dass es eine finale Auflösung gäbe. Hier ein Beispiel für solche Andeutungen (auch von Seite 1):

„Es war das Jahr, als die Sau ihre Ferkel aus der Welt schaffte. Es war eine rasante und bedrohliche Zeit. Eine der Hündinnen im Ort hatte eine Scheinschwangerschaft. Dinge verschwanden und tauchten anderswo wieder auf. Ich kam im Frühling an, als ein Ostwind wehte, ein unheimlicher Wind, wie sich herausstellte. Mit der Zeit ereigneten sich bestimmte Dinge.“

Bis auf den Hund des Bruders hat nichts einen Eigen-, sondern lediglich einen Gattungsnamen, manchmal nicht einmal das. Es gibt den Bruder, einen Chef, die Frauen, Männer, das Land, das sich in direkter Nachbarschaft zum Herkunftsland der Erzählerin befindet, eine Sprache, die zu erlernen ihr unmöglich ist. Spätestens nach der Hälfte der Lektüre entfalten die Andeutungen dann ihre volle Wirkung, und alles erscheint einem nicht nur seltsam, sondern auch notwendigerweise unheimlich.

Frau als Roboter

Der Text changiert zwischen Narration, Reflexion, manchmal auch Assoziation, und ist von zahlreichen komplexen Hypotaxen durchzogen, in denen die Gedanken der Erzählerin dahinfließen und sich verästeln. Konzentriertes, sorgfältiges Lesen ist zwingend nötig, um sich nicht komplett zu verirren, und selbst bei anhaltendem Fokus ist nicht garantiert, dass man den Gedankengängen der Erzählerin folgen kann.

Die lebhafte und allegorisch aufgeladene Sprache, die durchdrungen ist von subtiler Komik, erstaunt angesichts einer Frau, die sich repetitiv als leere, nichtssagende Person charakterisiert, als Archetyp eines Roboters, dessen Sinn und Zweck, ja einzige Daseinsberechtigung ist, sich dem Willen anderer zu unterwerfen. Möglicherweise ist hier eine unzuverlässige Erzählerin zugange.

Wie das und alles, was noch kommt, zusammenpasst? Ich habe dafür keine überzeugende Erklärung. Viele andere Leser*innen vermutlich auch nicht. Allerdings ist der Roman sehr lesbar ausgeführt, sodass man die vielen Fragezeichen, die sich bei der Lektüre auftun, so gleichmütig hinnimmt wie die Erzählerin die Feindselig- und Bösartigkeiten der Dorfbewohner, deren Verachtung sich im weiteren Verlauf als traditioneller Antisemitismus entpuppt.

Die jüdische Erfahrung

Wie sich nämlich nach vielen mal mehr, mal weniger kleinen Andeutungen herausstellt, stammt die Erzählerin aus einer jüdischen Familie, die von Verfolgung, Pogromen und Ausgrenzung nicht verschont geblieben ist (ebenfalls ausgehend von dem namenlosen Land). So wie sie sich im Dorf niederlässt, ereignen sich eine Reihe merkwürdiger Unglücke (siehe zweites Zitat), die die Einheimischen unversehens mit ihr in Verbindung bringen – wer muss nicht auf Anhieb an antisemitische Topoi wie vergiftete Brunnen und Ritualmorde denken. Ist sonst so vieles nebulös in diesem Text, erscheint die jüdische Erfahrung so unerwartet konkret wie vertraut.

„Womöglich spiegelt sich in dieser Ich-Erzählerin, die ohne eigene Identität ist, der Anpassung zuliebe alles über sich ergehen lässt und dennoch allenthalben ausgeschlossen wird, die jüdische Geschichte wider.“

Von der „Exilgeschichte eines ganzen Volkes“ ist die Rede, von der Frage, „ob man überhaupt weiterleben kann, ob jemand, der zufällig entkommen ist, der von Recht wegen hätte umgebracht werden sollen, weiterleben darf“. Womöglich spiegelt sich in dieser Ich-Erzählerin, die ohne eigene Identität ist, der Anpassung zuliebe alles über sich ergehen lässt und dennoch allenthalben ausgeschlossen wird, die jüdische Geschichte wider.

Und vielleicht steht ihr Scheitern, die fremde Sprache der Dorfbewohner*innen zu sprechen, für die Unmöglichkeit einer Verständigung zwischen Verfolgten und Täter*innen. Es stellt zumindest einen möglichen Ansatz dar, um aus den einzelnen Deutungsangeboten ein rundes hermeneutisches Ganzes zu basteln.

Aber wie gesagt: Wirklich gecheckt habe ich das Buch nicht. Und trotzdem gerne gelesen. Zum einen, weil die Sprache auf Anhieb einen starken Sog entwickelt. Zum anderen, weil dieses Buch im besten Sinne ungewöhnlich, ja eben weird ist. ◆

Sarah Bernstein: Übung in Gehorsam (aus dem Englischen von Beatrice Faßbender), Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 2025, 160 Seiten.

Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man auf Instagram, Bluesky, Mastodon und per Newsletter:

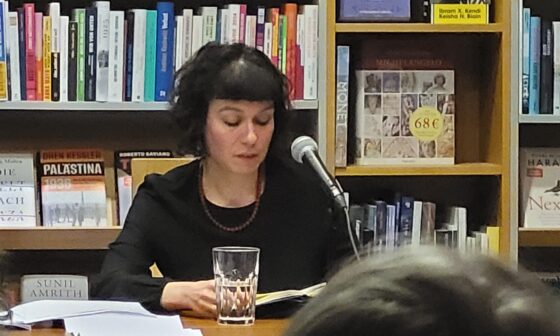

Autorin

Unterstützen

Texte wachsen nicht nur aus Liebe. Es braucht auch Geld. Wer vliestext welches geben will, wirft was in die Kaffeekasse. Die kann PayPal und Ko-fi.